筋膜リリース (筋膜はがし、という人もいます)を始めようと思っている方に読んでほしい渾身の投稿です。

公開日2021/8/17 最終更新日2021/9/17

[headline style=”5″ align=”left” headline_tag=”h2″]筋膜リリース を完全解説 最大限の効果を得るための基本的な考え方を公開します

[/headline]

本記事の対象者:

フォームローラーを使って筋膜リリース(筋膜はがし、という人もいます)を始めようと思っている方

もう始めたけどイマイチ効果がわからない方

効果的な方法・やり方を知りたい方

内容:

簡潔に筋膜リリースの全体像をまとめます。筋膜リリースをしっかり体得したい方は必読となっております。私の分析力と体験を踏まえたオリジナルメソッドを公開していますので、これまで色々調べた方にとっても初めて読む内容があるはずです。

なお、本稿は筋膜リリースで速攻で柔軟効果を実感して頂くのに必要最小限の情報だけを取り扱います。

筋膜についてもっと詳しく知りたい方はこちらなんかいかがでしょうか?

【 目次 】

- 筋膜とは

- 筋膜リリースとは

- 筋膜リリースで得られる効果

- 筋膜ライン

- 実戦

3.筋膜リリースの効果的なやり方は?いつやれば良い?効率的な順番は?

- やり方1 大きく動かして表面をほぐす

- やり方2 小刻みに動かして奥までほぐす

- 強度は目的によって変える

- 専用グッズ

- 温める

- 脱力する

[headline style=”3″ align=”left” headline_tag=”h3″]

筋膜とは?筋膜リリースとは?どんな効果があるの?

[/headline]

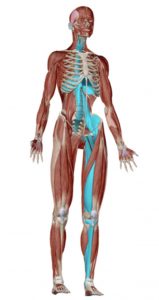

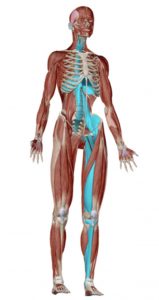

筋膜(きんまく)は筋肉と表皮の間にあり、全身を覆うボディスーツ(全身タイツ)とイメージしてもらえばOKです。そう、写真のようなもじもじ君だと思って下さい。

鳥のムネ肉をさばいたことがあれば、皮と肉の間に薄い膜があるのを見たことがあるはずですね。あれが筋膜(なお、「菌膜」は明らかに誤字)です。

自分が全身タイツを着ていると想像して欲しいのですが、筋膜は全身で繋がっていますから一か所がねじれたり歪んだりするとそれ以外の部分も動きにくくなります。

さて、筋膜はカラダを動かさない(運動不足・姿勢の歪み)ことによっても、逆に頻繁に同じ筋肉を使う(運動しすぎ)によっても、普段の生活の中でもねじれや歪みを生じます。

おそらく、全身タイツを着たことがある人は多くないと思いますが、タイツの一部をぎゅっと握られると全身が動きにくくなるであろうことはタイツを着たことが無くても想像がつくでしょう。同様に筋膜にねじれや歪みが生じると、体全体の動きが制約されたり、痛みが症状として現れます。

そして、ねじれ、歪んだ筋膜を正常に戻す(解放する=release リリース)ことを筋膜リリ-ス(ストレートに筋膜マッサージとも)と呼んでいます。

「肩甲骨はがし」というセンセーショナルな(気もする)言葉で筋膜リリースは多くの人が知るところとなりました。筋膜はがし・筋肉はがしといった表現を使う人もいますが、呼び名はどうでもよくて、筋膜リリースの基本は「圧迫しながら動かす」です。

私はよく、押しほぐすと表現します。

なお、筋膜リリースと呼んでいるものの、普通は筋膜だけでなく、筋膜及び筋肉をマッサージする動きになります.

この点、人によっては筋膜リリースとマッサージは違うんだ!とおっしゃったりしますが、私見ですと現状では特段有意義な区別ではないと考えてますのでひとまとめにしておきます。

筋膜リリースについては、近年、有名人がボディケアにフォームローラーを使っている姿をインスタグラムやその他SNSなどで見る機会も増えてきましたのでご承知の方も多いでしょう。

「フォームローラーは持ってるし、そんなことは知ってる!」という声も聞こえそうなので先を急ぎます。

筋膜リリースによって得られるメリット・効果として、多くの例が挙げられます。

・血行改善

・姿勢改善

・リラックス

・代謝の促進

・疲れが取れる

・太りにくくなる

・疲労回復の促進

・睡眠の質が改善

・炎症や怪我の予防

・免疫力がアップする

・冷え性が改善される

・肩こりや腰痛の改善

・筋肉の柔軟性が高まる

・関節の可動域が広がる

・内蔵の働きが活発になる

・脂肪を落としやすくなる

内容的に重複するものもあるのでおおまかに、血行改善・痛みの軽減・可動域(柔軟性)の向上・疲労回復あたりを知っておかれると良いでしょう。

さらにこれらに起因するものから演繹すると、もはや書ききれなくなってしまいます。例えば、体が軽くなって毎日早起きして幸せになるというようなことすら書けてしまうかも知れないのです。ということで良い事づくめだと思って頂ければOKです。

筋膜は内臓をも支えていて、筋膜の歪みのせいで不自然に圧迫されていた内臓が筋膜リリースによって正常な位置に戻ることで機能が改善し、体調がよくなったとおっしゃる方も少なからずおられます。

デメリットとして、あまり強く刺激するとかえって筋膜を傷つけたり、歪みを生じることがある、ということを挙げておきます。

私自身の経験ですと、スタンディングデスクを採用していまして、だいたい1日中立ってPC作業することも多いのですが、その際にスティックを踏み続けていたら足裏の足底筋が痛くなって歩くのにも支障が出たことがあります。

まあ、14時間くらい*1週間ということなので普通ではありませんが。

これは何事もやりすぎは良くないという当たり前のことでありまして、あえてデメリットと呼ぶべきものはないと今のところ考えております。

[bullet_block style=”size-16″ small_icon=”1.png” width=”” alignment=”left”]

- 筋膜は全身を覆っている

- 歪んだ筋膜を押しほぐして整えるのが筋膜リリース

- 筋膜リリースの効果はたくさんあって書ききれない

- メリットしか無い

[/bullet_block]

[headline style=”3″ align=”left” headline_tag=”h3″]

筋膜のつながり(筋膜ライン)を体験してみよう

[/headline]

先に筋膜は全身タイツのように全身が繋がっていると書きましたが、実は上のタイツ写真のような単純な一枚構造ではなく、複数の筋膜がミルフィーユ状に重なって構成されています。従って、部位によって厚みが異なり、表層だけでなく部位によっては深層部まで広がっています。

そして特に強いつながりを有する筋膜(筋膜ライン)が複数存在します。

筋膜ラインは整体師にとっては常識ですが、一般的にはあまり取り上げられません。しかし、これを知っておくと自分でどこを重点的にマッサージするべきかということがわかるのでここで取り上げました。

整体に関わる人の中ではロングセラー&ベストセラーとなっている「アナトミー・トレイン」(医学書院 )では骨・筋肉・関節を経由しながら全身を巡る筋膜ラインを電車の線路に例えています。

同書では大きく7種類の筋膜ライン(その他、複数サブ的な筋膜ラインも挙げられており、10とか12とかいう人もいます)について述べられていますが、ここでは中でもとりわけ重要(というか実感しやすい)と私が勝手に決めた3つの筋膜ラインを取り上げます。

①バックライン

足裏から体の背面を通り、頭頂を経由しておでこまで繋がるラインです。

前屈をする・足を前に振り上げるという動きにはこれらの筋膜がすべて関わってきますのでバックラインはいずれも前屈にプラスの効果があります。

前屈できるようにするために、普通はまず腰をまわしたりするのではないでしょうか。

既にビラボディのYouTubeをご覧頂いている方は、先刻承知の通りですが、30秒で良いので足裏をグイグイほぐしてみると前屈の深さが大きく変わるのを実感できます。足裏と腰・背中がつながってるんだな~と感じるでしょう。

ライン上ならどこでも程度の差こそあれ効果があり、意外な所では、頭皮のマッサージでも前屈が変わってきます。ぜひ、前屈のビフォーアフターを試してみてください。

前屈を例に挙げましたが、体の背面が伸ばされる動きにはこのラインが関わってくるので、バレエで足を前に振り上げてもつま先が顔の高さまで上がらないという方は、まずこのバックラインをしっかりほぐしてみるところから始めては如何でしょうか。

バレエ教室ではウォームアップと称して、まず座り込んでスタティックストレッチを頑張っている方をよく見かけますが、スタティックストレッチの前にまず筋膜リリース、これは当ブログで再三触れております。

②フロントライン

足の甲から身体の前側を通り、胸から首の横を介して後頭部まで繋がります。

カラダを後ろに反らす動きではこれらの部位が関わってきます。例えばブリッジをする際には、このラインがすべて影響します。

柔軟に自信がある方でもタテ開脚(スプリッツ)は苦手、という方は少なくありません。

そのような方は、特に後ろ足前側、ももの付け根(鼠径部・そけい部)をしっかりほぐすと違いが出ます。

③フロントアームライン

手のひらから、腕の前面を通って、胸・体側部につながります。

手を使う作業全般に関わり、肩こりの原因になる筋膜群です。

この筋膜ラインはとても手軽に体感してもらいやすいです。道具も不要ですので、今、スマホでご覧になっている方もお試しください。

両腕を前から上に軽く挙げてみてください。経験上、利き手(したがって大抵の場合、右手)がちょっとだけ挙がりにくい方が多いです。

挙がりにくい方の手のひらを出してください。両腕に差が無いということでしたら右手にします。以下、右手を前提に書きます。

親指の付け根(母指球)を反対の手でぐりぐりゴリゴリと強く5秒間揉みます。

そうしましたら再度、両腕を挙げてみましょう。たったこれだけでも右手が上がりやすくなったのがわかるでしょう。

右肩と右手のひらがつながってるな~と感じてもらえるはずです。

念のため、左右交代してみると左腕が上がるようになります。

ついでに行きます。

次は右手のひらの他の部分(小指球とか)をグイっとやってみると、あら不思議、また右腕が上がります。

同じように前腕もやってみてください。

[bullet_block style=”size-16″ small_icon=”1.png” width=”” alignment=”left”]

- 筋膜は一枚ではなく、何層も重なって全身を覆っている

- 特につながりの強い筋膜を筋膜ラインと呼ぶ

- 筋膜ラインに着目すると、各部位のつながりがわかる

[/bullet_block]

筋膜リリースの効果的なやり方は?いつやれば良い?効率的な順番は?

[headline style=”3″ align=”left” headline_tag=”h3″]筋膜リリースの効果的なやり方は?いつやれば良い?効率的な順番は?

[/headline]

随時追記しますので、ときどき見に来てください

では筋膜リリースの効果的なやり方について説明します。

ここでいう効果的なやり方とは、「より短時間で高いほぐし効果を得る方法(より効率的な方法)」を意味しています。

フォームローラーを使った動きは、大きく2つのやり方があります。

やり方1 大きくゴロゴロと動かす

やり方2 小刻みに振動を与えるように動かす

特に考えることなく、見よう見まねでやっていた人は前者(やり方1)しかやっていないかも知れません。

この2つのやり方は、どちらが正しい・間違いということではありません。また、部位によってどちらかのやり方が適切ということでもありません。

整体で学んだこと&私の経験と考えによれば、まずやり方1(大きくゴロゴロと動かす)で表面付近の筋膜をざっとほぐした後、やり方2(小刻みに振動を与えるように動かす)ことによって奥の方までほぐすという順で行うのが効率的です。

1,2の配分は部位によって異なります。考え方としては、肉が厚いため、奥の方まで刺激が届きにくい部位ほど1に重点を置く、ことをおススメします。

筋膜リリースはいつやればいいのか?

これに対しては、「毎日、お風呂の後!」と自信をもって答える方が多いかもしれません。

もちろん何もしないよりは、ちょっとでもやればいのですが、めっちゃ開脚したい!というような目標に際しては1日1回では足りないということになります。レッスンを受けた方はお分かりの通り、30分もすると8割がた元通りになってしまうのが筋膜です。

有名な筋膜博士こと竹井仁先生によると、おススメは午前・午後・入浴後の1日3回!こまめに体をリセットしましょうとのこと。

まあ、朝昼晩1日3回というのはプロアスリートでもないあなたには無理なので、そのためには歯を磨きながら、トイレで、椅子に座ってるときに、スマホを見ながら、、、という感じで普段の生活の中で筋膜ほぐしを取り入れていくことがポイントになります。

このところ、電車内・食事中・トイレ、、、何をするときにも背中を丸めてスマホをのぞき込んでいるだけの方が増えておりますが、これでは健康には縁のない激カタボディへ一直線でしょう。

せめてこの記事を読むときくらい、背筋をシャンと伸ばして下さいね。

[headline style=”3″ align=”left” headline_tag=”h3″]もっと効果をあげる方法

[/headline]

今後追記しますので、しばしお待ちください